【父が娘に伝える大日本帝国の物語】<R004>本稿は、今年の終戦記念日に公開された『雪風 YUKIKAZE』(監督:山田敏久、主演:竹野内豊)に纏わる物語です。

歴史は人の手を介して伝えられるものであるから、そこには取捨選択が有り、伝えられる側も人であるが故に感情が添えられる。置かれた立場により大儀が何通りも存在するから、起こった事実とそれぞれの事情を多面的に捉えようといった意識がいつも肝要だ。我が国の歴史の物語に触れることが、自分の生まれた国に対する興味と愛着、自身のルーツに対する敬意、自分の頭で考える未来に繋がれば嬉しいと思う。

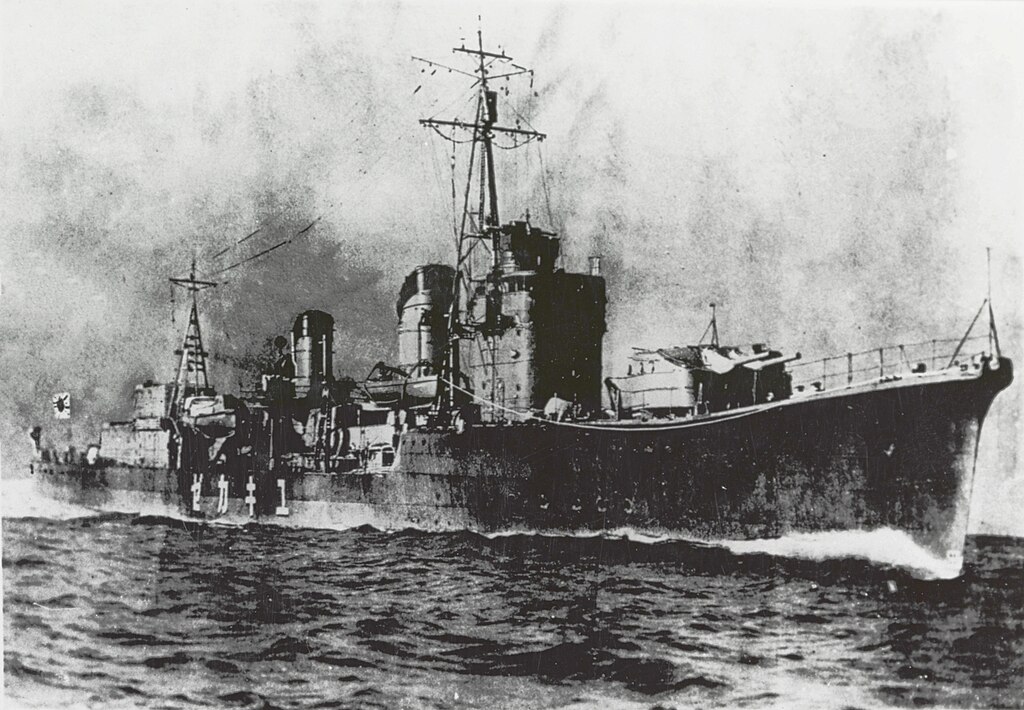

幸運艦、駆逐艦「雪風」

「雪風」は陽炎型駆逐艦の8番艦として1940年(昭和15年)1月20日に竣工。甲型駆逐艦(陽炎型駆逐艦、夕雲型駆逐艦)は、軍縮条約の制限を受けずに設計されたため、火力、速力、航続距離に優れ、九三式酸素魚雷を搭載し夜戦での雷撃力が高いとされる高性能駆逐艦である。

終戦時の兵装は下記の通りで、劇中で強調されている仲間を救護するための艦というわけではなく、海戦における戦力として出撃していて、結果的に生き残って仲間を救助している。

- 50口径三年式12.7センチ連装砲×2基

砲身長:50口径(砲身の長さは口径12.7cmの50倍=約6.35m)

初速:約910m/秒

最大射程:18.445km(仰角44度時)

発射速度:平射時で毎分10発 - 九六式25ミリ三連装機銃×4基

九六式25ミリ連装機銃×1基

九六式25ミリ単装機銃×14基 - 九二式61センチ四連装魚雷発射管×2基(九三式魚雷×16本)

九二式は1932年(昭和7年)に制式化された型式で、旋回式で艦の側面に設置され、目標に向けて角度を調整できる。

口径61cmの大型魚雷を発射可能な装置。

1基につき4本の魚雷を同時に装填、発射できる四連装構造。1基につき4本の魚雷を装填し、さらに次発装填装置に4本ずつ予備魚雷を格納していたため、合計で16本の魚雷を搭載していた。 - 九四式爆雷投射機×1基、爆雷投下軌条×2基

大東亜戦争最初の水上部隊間の海戦である

- スラバヤ沖海戦(1942年(昭和17年)2月27日勃発)を皮切りに、

- ミッドウェー海戦(1942年(昭和17年)6月5日~6月7日)、

- 南太平洋海戦(1942年(昭和17年)10月26日)、

- 第三次ソロモン海戦(1942年(昭和17年)11月12日~15日)、

- ガダルカナル島撤収作戦(ケ号作戦、1943年(昭和18年)2月1日~)、

- コロンバンガラ島沖海戦(1943年(昭和18年)7月12日~13日)、

- マリアナ沖海戦(1944年(昭和19年)6月19日~6月20日)、

- レイテ沖海戦(1944年(昭和19年)10月20日~25日)、

- 空母信濃(大和型戦艦3番艦、戦艦から航空母艦に設計変更した改造空母)を横須賀から呉まで護衛する任務(1944年(昭和19年)11月28日~29日)、

- 沖縄への戦艦「大和」による海上特攻、坊ノ岬沖海戦(1945年(昭和20年)4月7日)まで、

数々の主要な作戦に参加し、その全ての苛烈な戦いを生き抜き、大日本帝国海軍の甲型駆逐艦(陽炎型駆逐艦、夕雲型駆逐艦)38隻の中で、唯一終戦まで生き残った艦のため奇跡の駆逐艦「幸運艦」と呼ばれた。

終戦後、大日本帝国海軍解体に伴い除籍後中華民国(台湾)に賠償艦として引き渡されて「丹陽」と改名、同国海軍の主力艦として活躍し、1966年(昭和41年)に退役した。

※パブリックドメイン、出典:ウィキメディア・コモンズ

劇中における「雪風」艦長等乗組員はフィクションであり、個々の作戦の細部や、当時の戦略や政治的な人物模様が描かれるわけでもなく、祖国のために戦い、仲間を助ける役割を担う姿で平和であることの有難さを訴える作品になっていて、映画としての個人的な評価は芳しくないのだが、終戦記念日にあの戦争に思いを馳せる時間を取って、先人たちの犠牲に思いを寄せて今を安穏と生きられる幸せと感謝を感じることが筆者には必要で、そういう生き方をしたいと思う。世代を超えて伝えていく営みに観ることで協力したい。

沖縄海上特攻

劇中にあった、海上特攻出撃の日の4月6日、連合艦隊参謀長草鹿龍之介中将(と参謀三上作夫中佐)が大和の司令長官公室で第二艦隊司令長官伊藤整一中将(役:中井貴一)に面会するシーン、その後の艦隊の出撃直前の艦隊首脳部の会議が紛糾するシーンを、丁度同じ時期に読んでいた一冊(『「大和」特攻を率いた提督 海軍大将 伊藤整一伝』著者:井川聡、発行所:㈱潮書房光人新社、初版:2025年4月24日)をもとに振り返る。

司令長官公室での面会

「要するに、死んでもらいたいということです。いずれ一億総特攻ということになるのですから、その模範となるよう、立派に死んでもらいたいのです」

(中略)

伊藤は間髪を入れず応答した。

「それならば、何をかいわんやだ。よく了解した」

これをあくまで「作戦」といって押し通すなら、伊藤は到底受け入れるつもりはなかった。欠点だらけであり、あまりに愚かであるからだ。しかし、ただ「立派に死ね」という命令ならば、反論の余地はない。

『「大和」特攻を率いた提督 海軍大将 伊藤整一伝』著者:井川聡、発行所:㈱潮書房光人新社、初版:2025年4月24日

艦隊首脳部の会議

「ただいま、参謀長は連合艦隊最後の出撃と言われましたが、連合艦隊司令長官は一体どのフネに上座されるのでしょうか」

連合艦隊司令部が日吉の地下壕にこもって命令を出していること対する痛烈な皮肉だった。

※第二水雷戦隊司令官古村啓蔵少将

「参謀長、我々は、命は惜しまぬ。だが帝国海軍の名を惜しむ。連合艦隊の最後の一戦が絶対戦果を期待しえないような自殺行であるのには我慢がならぬのです。駆逐艦一隻といえども貴重な存在です。国家は誰が守るのですか。国民は誰が保護するのですか」

※朝霜艦長杉原与四郎中佐

伊藤は一同をゆっくりと見回し、かすかに頷いた。そして、ゆっくりと、よく響く声で言った。

「我々は死に場所を与えられた」

万感を込めた一語が、皆の胸を突いた。モヤモヤしていた気持がこの一語でいっぺんに吹き飛んだ。伊藤は続けて命じた。

「出動は一六〇〇。以上」

皆一斉に立ち上がった。伊藤、草鹿らに一礼して、キビキビとした動きで退出していく艦長たちの表情はもういささかの陰影もとどめていなかった。

『「大和」特攻を率いた提督 海軍大将 伊藤整一伝』著者:井川聡、発行所:㈱潮書房光人新社、初版:2025年4月24日

果たして、合理不合理を超えた絶対権威が振りかざされ、戦艦「大和」、駆逐艦「雪風」を含む計10隻の最後の艦隊による沖縄海上特攻が実施された。

大東亜戦争の大教訓

最後に、カメラマンでノンフィクション作家の神立尚紀が、30年に及ぶ戦争体験者の取材の中で最も印象に残っている言葉を噛みしめておきたい。

「『安全地帯にいる人の言うことは聞くな』が大東亜戦争の大教訓」

特攻作戦の渦中の1944年(昭和19年)から1945年(昭和20年)年5月にかけ、第一航空艦隊司令部で司令長官大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳は言う。

「自分は行く立場にない、死ぬ係じゃない。……それが中央でも前線でも、特攻で部下に死を命じた側の多くの本音だったのでしょう。自分が死ぬ立場なら、命令のあり方も違ったかもしれない。――『安全地帯にいる人の言うことは聞くな、が大東亜戦争の大教訓』とはそういうことなんです」

出典:講談社現代ビジネス